消化性潰瘍に関する集団横断的ゲノムワイド関連解析および細胞種特異性の同定

消化性潰瘍に関する集団横断的ゲノムワイド関連解析および細胞種特異性の同定

賀 云野

東京大学新領域創成科学研究科 複雑形質ゲノム解析分野

・East Asian-specific and cross-ancestry genome-wide meta-analyses provide mechanistic insights into peptic ulcer disease

・Yunye He et al

・Nature Genetics、55号、2129-2138頁、2023年

論文のハイライト

消化性潰瘍疾患は、胃や十二指腸の表面粘膜の損傷を指し、最も一般的な消化器疾患の一つである。その主な合併症には、出血、穿孔、胃出口閉塞が含まれる。潰瘍が発生する部位に基づいて、消化性潰瘍は大きく2つのサブタイプに分類される。すなわち、胃潰瘍と十二指腸潰瘍である。生涯有病率は5~10%と推定されている。東アジア人集団における消化性潰瘍およびピロリ菌感染の比較的高い有病率に対し、東アジア人集団で同定されたリスク遺伝子座の著しく少ない数(研究開始時)を踏まえると、より大規模な東アジア人集団を対象としたゲノムワイド関連解析(GWAS)が、消化性潰瘍の遺伝的病因の理解を深めるために必要と考えられた。本研究は、日本人および欧州系コホートのデータを用い、消化性潰瘍およびそのサブタイプに関する集団横断的GWASとその下流解析を実施した。

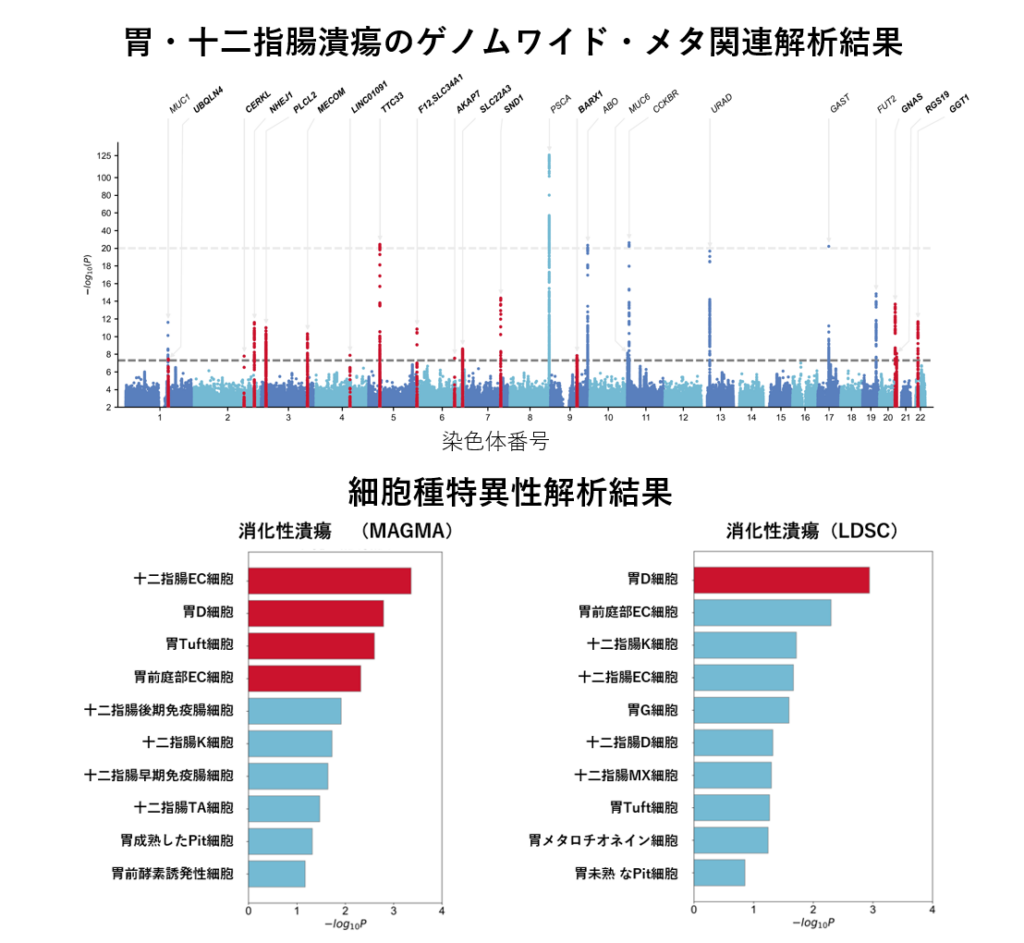

まず、消化性潰瘍に関連する遺伝座位を検出するため、バイオバンク・ジャパン(BBJ)と東北メディカル・メガバンク(TMM)計画に登録された消化性潰瘍症例29,739例、対照群240,675例を対象に、日本人集団を用いたメタ解析を実施した。さらに、日本人集団および欧州系集団のGWAS結果を統合した集団横断メタ解析(合計52,032例の消化性潰瘍症例と905,344例の対照群)を実施した。これらの解析により、合計25の新規遺伝座位を発見した。メタ解析で検出された消化性潰瘍の遺伝座位における遺伝的効果量は、日本人集団と欧州系集団の間で比較的高い相関を示していた(r = 0.79)。一方、胃潰瘍と十二指腸潰瘍のサブタイプ間では、同等の遺伝構造を共有しているものの、胃潰瘍では遺伝的効果量が全体的に小さい傾向がみられた。さらに、TMM計画のピロリ菌抗体価検査情報を用いた解析により、ピロリ菌陽性の消化性潰瘍に特異的に関連するSNP(rs12792379)がCCKBR遺伝子領域において同定された。

消化性潰瘍疾患の遺伝的病因が関連する特定の組織・細胞種を解明するため、本研究ではヒトの全身臓器のトランスクリプトームデータ、並びにヒトの胃・十二指腸の単一細胞トランスクリプトームデータを公共データから取得し、GWAS結果との統合解析を実施した。消化性潰瘍に関しては、胃、膵臓、小腸、腎臓において潰瘍関連遺伝子の有意な集積(FDR < 5%)が観察された。胃および十二指腸組織内の細胞種特異性解析ではさらに、胃D細胞(ガストリン分泌を抑制するソマトスタチンを分泌)が消化性潰瘍において有意な集積を示し、この結果は2つの異なる集積解析法から再現良く確認された。さらに、十二指腸のエンテロクロマフィン細胞(EC細胞)、胃前庭部のEC細胞、胃のTuft細胞の関連も示唆された。これらの結果は、消化性潰瘍の病因における消化管ホルモン調節の重要性を示唆している。

本研究により、消化性潰瘍の遺伝的構造の理解が深まり、細胞・分子レベルでの遺伝的な疾患発症機序が推論された。本研究の結果得られたGWAS結果は一般に公開しており、例えば遺伝リスクを評価するポリジェニック・リスクスコア(PRS)モデルの開発・精度評価を進めることで、疾患予防のための精密医療の実現に役立つことが期待される。

- 図 1 胃・十二指腸潰瘍のゲノムワイド・メタ関連解析結果と細胞種特異性解析結果

工夫した点、楽しかった点、苦労した点など

私はもともとウェットラボ出身で、GWASで同定されたバリアントの機能解析に取り組んでいました。そのため、ドライ解析への入門は、当初とても困難を伴うものでした。しかし、新しい分野に挑戦する中で、知識の蓄積、スキルの習得、そしてデータリソースの収集という、個人レベルで実践的に重要なポイントに徐々に気付くことができました。

私たちのグループは、2012年に世界で初めて十二指腸潰瘍に関するGWASを実施しました(谷川ら、Nat Genet 2012)。その論文の発表以降、遺伝統計解析分野は急速に発展し、新たなゲノム・オミクスデータの利用可能性やより高度な解析手法の発展により、特に東アジア人集団における消化性潰瘍疾患の遺伝学をさらに深く探究できる可能性が高まっていました。博士課程1年生のときに、鎌谷洋一郎先生のご指導のもと、この消化性潰瘍疾患プロジェクトに着手しました。ありがたいことに、松田浩一先生(東京大学)、清水厚志先生(岩手医科大学)、Hans Markus Munte先生(マギル大学)をはじめとする共同研究者の方々と協力することができ、彼らの重要なご貢献がこの研究を大いに支えました。この論文が正式に受理されるまでに投稿してから約1年の歳月を要しましたが、この道のりを支えてくださった全ての共著者の皆様に心から感謝しています。

研究室紹介

東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻の複雑形質ゲノム解析分野(鎌谷洋一郎研究室)は2019年に設置され、ゲノムやオミックスなどのヒト生体ビッグデータを遺伝統計学や学習理論に基づいて解析し、「複雑形質とは何か」という根源的な問いに、データ解析から迫ることを目指します。 私たちは遺伝学、ゲノミクス・オミックスとAI・機械学習をキーワードとして、ゲノムデータ、メタボローム・プロテオームデータ、脳血管画像、検体の病理画像など様々なオミックスデータや複数のモダリティを統合的に解析しています。これらの研究に興味をお持ちの学生・大学院生・ポスドク・研究員の方はぜひお気軽にご連絡ください。

- 複雑形質ゲノム解析分野の送別会の写真(2023年三月)。左から1番目が筆者、左から3番目が鎌谷洋一郎先生。