日本における一般住民ゲノムコホート研究参加者に対する遺伝性腫瘍の遺伝的リスクの返却

日本における一般住民ゲノムコホート研究参加者に対する遺伝性腫瘍の遺伝的リスクの返却

大根田 絹子

東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

Returning genetic risk information for hereditary cancers to participants in a population-based cohort study in Japan.

Kinuko Ohneda, Yoichi Suzuki, Yohei Hamanaka, Shu Tadaka, Muneaki Shimada, Junko Hasegawa-Minato, Masanobu Takahashi, Nobuo Fuse, Fuji Nagami, Hiroshi Kawame, Tomoko Kobayashi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Kengo Kinoshita, Tomohiro Nakamura, Soichi Ogishima, Kazuki Kumada, Hisaaki Kudo, Shin-ichi Kuriyama, Yoko Izumi, Ritsuko Shimizu, Mikako Tochigi, Tokiwa Motonari, Hideki Tokunaga, Atsuo Kikuchi, Atsushi Masamune, Yoko Aoki, Chikashi Ishioka, Takanori Ishida, and Masayuki Yamamoto

Journal of Human Genetics, 70, 147-157 (2025)

論文のハイライト

東北メディカル・メガバンク計画は、東日本大震災の復興事業の一つで、宮城県・岩手県在住の一般住民約15万人が参加する前向きコホート研究である。参加者から収集した多彩な生体試料とゲノム・オミックス情報、検査情報、調査票情報等は、バイオバンクに格納され、研究者に広く利用されている。東北メディカル・メガバンク計画は、バイオバンクを利用して得られた研究成果によって、個別化予防・個別化医療を実現することを理念としている。そのため、研究参加時に、将来、健康にとって重要なゲノム情報を個別に返却する可能性があることを説明している。東北メディカル・メガバンク計画では検査結果を返却することを「回付」とよんでいる。

個人のゲノム情報を返却する際には、個人情報保護の観点からゲノム情報の取り扱いに十分配慮するのはもちろんのこと、ゲノム情報から予測される疾患発症等のリスクが科学的に裏付けられた正確なものである必要がある。また、返却された人やその血縁者に対する倫理的・社会的・法的な配慮が必要である。東北メディカル・メガバンク計画の実施機関である東北大学東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)では、2015年から外部有識者による遺伝情報等回付検討委員会(福嶋義光委員長)を開催し、ご指導をいただきながら、家族性高コレステロール血症や遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)などの単一遺伝性疾患を対象に、参加者にゲノム情報を返却する小規模な研究を実施してきた。そこで得られた知見を踏まえて、今回、コホート参加者5万人の全ゲノム解析情報を用いて、HBOCとリンチ症候群(LS)の病的バリアント(PV)保有者約100人にゲノム情報を返却し、東北大学病院などの医療機関に紹介した。本論文では、この取り組みのプロトコルを示し、調査票の結果や医療機関受診状況から一般住民へのゲノム情報返却の実行可能性を検証し、その課題を述べている。

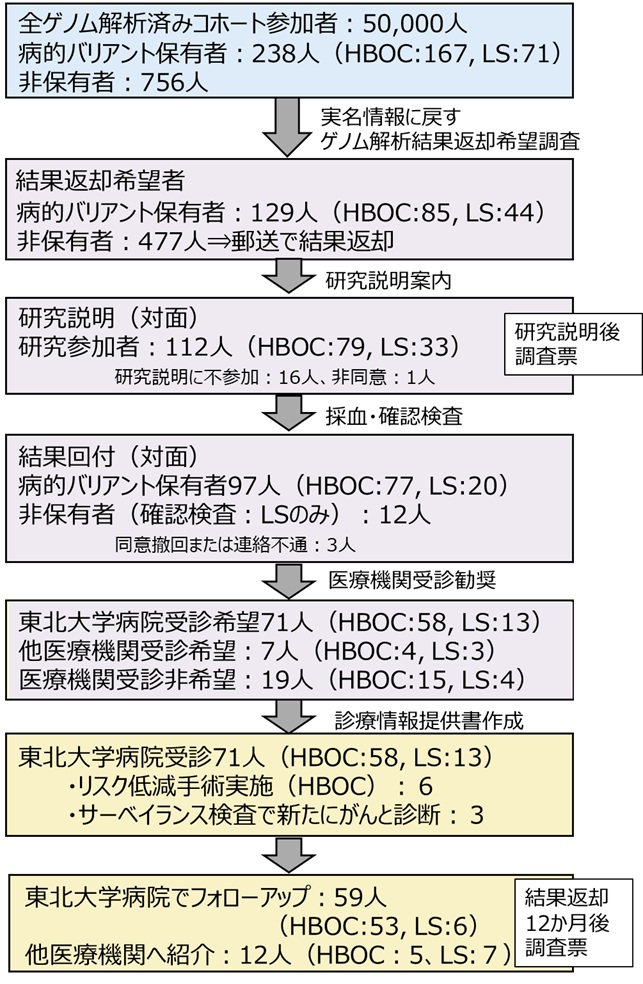

最初に、HBOCまたはLSのPV保有者238人に対して、ゲノム情報の解析結果返却の希望調査を実施した。129人が返却を希望し、113人が対面での研究内容説明に参加し、112人(HBOC 79人、LS 33人)から同意を得た。参加者からは新たに採血してPVのシングルサイト検査(確認検査)を実施した。全ゲノム解析情報と確認検査の結果が一致した参加者に対しては、対面で説明し、医療機関受診を勧奨した。LSの12人は、全ゲノム解析の難読領域にあるバリアントや、同一アレルの隣接塩基にバリアントが併存(multinucleotide variant: MNV)していたため病原性評価が変化したなどの理由で、PVを保有していないことが判明した。結果を返却されたPV保有者97人のうち71人(HBOC 58人、LS 13人)は東北大学病院、7人は他の医療機関を受診し、定期的なサーベイランス検査を開始した。2020年4月から、乳癌または卵巣癌を発症したHBOCでは、リスク低減乳房切除術(risk-reducing mastectomy: RRM)やリスク低減卵管卵巣切除術(risk-reducing salpingo-oophorectomy: RRSO)が保険適用されている。研究参加者のうち乳癌または卵巣癌を発症していた5人は、既にRRMまたはRRSOを実施していた。一方、研究参加をきっかけにRRMやRRSOを実施した参加者は6人で、このうち3人は癌罹患歴がなく自費診療でRRSOを受けた。また、HBOC 2人とLS 1人はサーベイランス検査で新たに癌が発見された。このように、自らのゲノム情報を知って予防や早期発見に向けた対策を始めた参加者がいる一方で、約20%にあたる19人は、医療機関を受診する時間や労力、医療費の負担などを理由に、受診を希望しなかった。

本研究では研究参加時と結果返却1年後の2回(一部参加者には4回)にわたり調査票を送付し、説明内容に対する理解度や、癌に対する不安の尺度(Cancer Worry Scale日本語版:CWS-J)を分析した(回答者99人)。研究説明に対する理解度のスコアは、年齢(60歳以上と比較して60歳未満の方が高い)と性別(男性と比較して女性の方が高い)で差がみられた。CWS-Jは、癌罹患歴のある参加者で有意に高く、不安が強い傾向がみられた。ただし、非特異的な心理ストレス指標であるKessler 6スコアが2点未満の集団では、癌罹患歴の有無によらずCWS-Jは低スコアであった。本研究では、説明内容を血縁者に伝えるかどうかは参加者の意思で決めていただいている。東北大学病院を受診したHBOCのPV保有者58人にゲノム解析の結果を血縁者に伝えたかどうかきいたところ、男性よりも女性、親より子の血縁者に対して、高い割合で伝えていた。しかしながら、説明を受けて1年以内に医療機関で遺伝学的検査を受けたことを確認できた血縁者は1人のみであった。

(図の説明)

ゲノム解析結果返却のプロトコルと参加人数(青は東北メディカル・メガバンク計画バイオバンク、紫は東北メディカル・メガバンク機構、黄は医療機関を示す)

工夫した点、楽しかった点、苦労した点など

一般住民にゲノム情報を返却する大規模な実装研究は、世界的にみても前例が少なく、実施に当たっては様々な工夫をしました。また、実施して意外だったことも多々ありました。

実施面での工夫としては、結果返却の希望調査の際に「知らないでいる権利」に配慮し、PV非保有者も含めて疾患名を明示せずに行ったこと、全ゲノム解析結果のみでは返却せず外部の検査会社に委託して確認検査を実施したこと、研究参加者と対面で十分コミュニケーションを取りながら実施したことなどが挙げられます。意外だったことは、癌のリスクを知ったことが、直接不安やストレスの原因になった人はほとんどいなかったことです。一方、参加者を悩ませ、医療機関受診の障壁になったのは現実的な問題、すなわち、自費診療の経済的負担と通院の時間・労力の負担でした。参加者からゲノム情報を共有された血縁者のうち、医療機関で遺伝学的検査を受けた人が一人しかいなかったという事実は、血縁者もまた参加者と同様の課題に直面したことを示唆しています。

2023年6月に成立したゲノム医療法の第13条の(相談支援に係る体制の整備)には、「ゲノム医療の研究開発に協力してゲノム情報若しくはこれに係る試料を提供する者」も相談支援の対象であることが明記されています。バリアントの頻度情報として利用され、ゲノム医療の「縁の下の力持ち」的存在である一般住民のゲノム情報ですが、そこには提供者お一人おひとりの人生に関わる疾患発症リスクや体質に関する情報が刻まれています。知りたいと思う人には何時でも適切にお知らせできる体制を作っていく努力は、研究者が主導して行うべきであることを、本研究により実感しました。

研究室紹介

バイオバンクのゲノム情報を個人に返却し、医療上の対策につなげるためには、多くのステークホルダーが必要です。ToMMoでは「遺伝情報回付推進室」がその指揮をとっています。ToMMoはコホート参加者の健康調査の実施、バイオバンクの管理・運営と利活用促進、インハウスで実施しているゲノム・オミックス解析とその情報化など、東北メディカル・メガバンク計画の事業内容により部署が分かれています。遺伝情報回付推進室はどの枠にも入らず、教員4名は筆者を含めて全員が他の業務を兼務しています。専任スタッフも2名のみで、今回の研究は一時的な資金により3名のスタッフを増員して実施しました。私たちは、遺伝情報回付事業を、東北メディカル・メガバンク計画参加者への裨益にとどまらず、日本のゲノム医療を推進する先駆的事業として行っております。今後は遺伝性腫瘍以外の遺伝性疾患や多因子疾患のリスクの返却にも取り組んでいきたいと考えています。本論文がきっかけとなり、今回のような実装研究が広く理解され、ToMMoはじめ多くの機関で安定した実施体制が構築されることを心から望んでいます。

本研究を実施した当時の遺伝情報回付推進室のメンバー(前列中央が筆者)