体外受精においてポリジェニック・スコアは構築手法間で異なる胚を選択する

体外受精においてポリジェニック・スコアは構築手法間で異なる胚を選択する

難波真一

東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学

大阪大学大学院医学系研究科遺伝統計学

理化学研究所生命医科学研究センター(IMS)システム遺伝学チーム

Inconsistent embryo selection across polygenic score methods

●Shinichi Namba, Masato Akiyama, Haruka Hamanoue, Kazuto Kato, Minae Kawashima, Itaru Kushima, Koichi Matsuda, Masahiro Nakatochi, Soichi Ogishima, Kyuto Sonehara, Ken Suzuki, Atsushi Takata, Gen Tamiya, Chizu Tanikawa, Kenichi Yamamoto, Natsuko Yamamoto, The BioBank Japan Project, Norio Ozaki, and Yukinori Okada

●Nature Human Behavior 2024年 8, p.2264–2267

論文のハイライト

大規模ゲノム解析(ゲノムワイド関連解析)に基づいて、ゲノム全体に存在する数百万箇所の遺伝子多型を用いて幅広いヒト形質を遺伝的に予測した値をポリジェニックスコア(PRS)と呼ぶ。PRSを用いてヒト集団の疾患リスクを層別化し、疾患の早期発見・早期介入を行う個別化医療の実現が期待されており、社会実装が盛んに研究されている。しかし、本社会実装が実現していないにも関わらず、体外受精における着床前遺伝学的検査として胚のPRSを計算し、将来の形質や疾患リスクを予測して胚選択を行うサービスが複数の企業によってすでに世界各地で提供されており、実際に本サービスによって生まれた子供も存在する。本研究ではPRSを用いた胚選択サービスの信頼性について疑問を投げかけ、PRSの計算手法の差異が胚選択に大きな影響を及ぼすことを、バイオバンクデータを用いた大規模シミュレーションを通じて定量的に実証した。

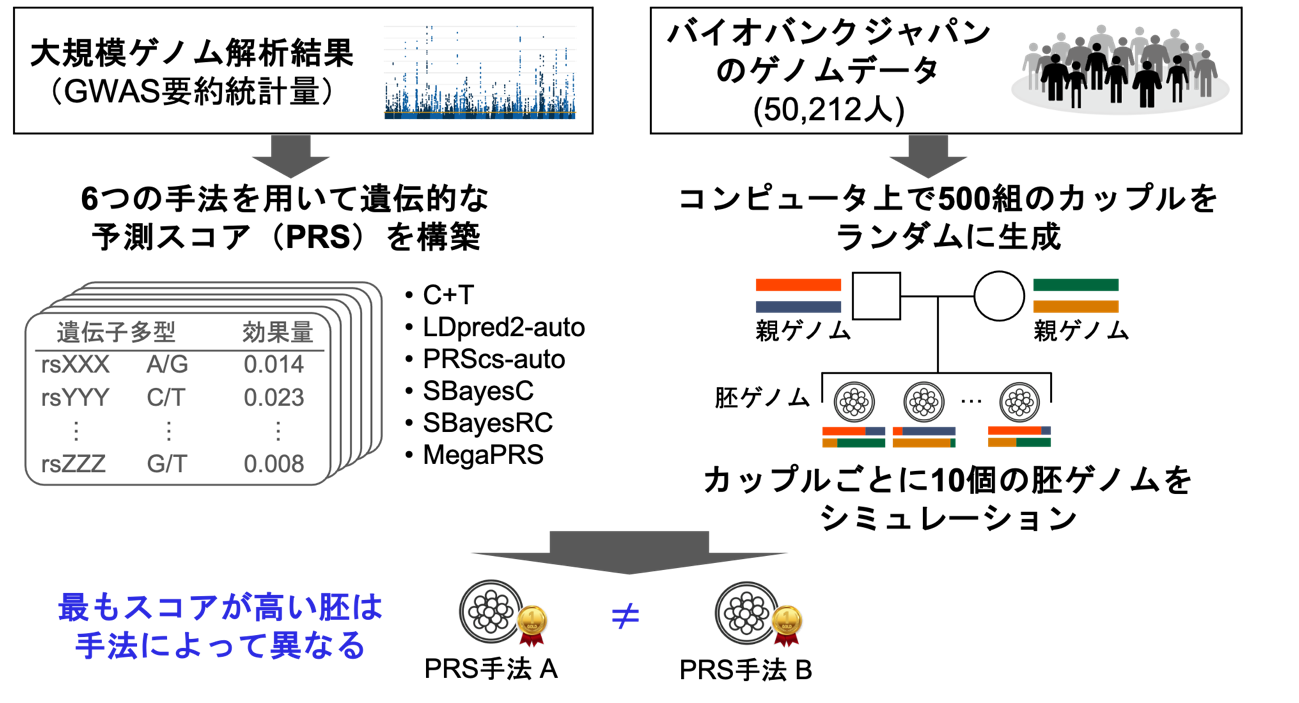

PRSの予測性能を高めるためにベイズ統計や機械学習等の様々な手法が提案されているものの、際立って優れた計算手法は存在せず、研究者によって異なる計算手法が使われている。本研究では6種類の主要なPRS計算手法を用いて、配偶者選択の対象として知られる成人の身長を対象としたPRSを構築した。また、バイオバンクジャパンの公開ゲノムデータを利用して仮想的に500組のカップルを生成し、遺伝子組み換え過程を再現したシミュレーションにより、各カップルに10個の胚ゲノムを生成した。これらの胚ゲノムに対して6種類のPRSを適用し、胚の順位のPRS手法間での一貫性を検証した。

どのPRS手法ペア間においても、一位に選ばれた胚はわずか30.0%の確率でしか一致しなかった(中央値, 全範囲20.4–41.6%)。また、ある手法で一位だった胚は、他の手法を用いていたならば5.9%(中央値, 全範囲3.4–8.0%)の確率で最下位であり、逆に最下位であった胚は他の手法では5.2%(中央値, 全範囲4.0–7.8%)の確率で一位に選ばれていた。この結果は、信頼性に欠ける手法で胚を選び、結果としてその他の胚を捨ててしまうという重大な倫理的課題を提起するものである。我々は条件を変えてシミュレーションを繰り返し、企業の対象疾患である二型糖尿病でも同様の結果が得られること、同類交配を考慮しても結果が変わらないこと、ゲノム解析を大規模化してPRSの形質予測精度を高めてもPRS手法間で胚の順位は一貫しないままであることを示した。さらに、同じPRS手法を繰り返し計算するだけでも異なる胚が選ばれたことから、PRSによる胚選択はランダムな確率的浮動の影響を受けることが判明した。

本研究によって、PRSを用いた胚選択サービスには計算手法間での一貫性がなく、信頼性に大きな懸念があることが示された。PRSを用いた胚選択サービスに関して解決すべき課題は技術面・倫理面の両面にわたっており、PRSによる胚選択サービスの許容または規制のあり方について社会全体で議論することが求められる。特に本研究で明らかになった計算手法間での一貫性の欠如については、サービス利用者のリスク・ベネフィット判断に重大な影響を与えうる結果であり、サービスの提供にあたっての遺伝カウンセリングやインフォームド・コンセントにおいても大きな要素となると予想される。

図中のアイコンはDBCLS TogoTV (CC-BY-4.0)およびVecteezy.comから引用。

工夫した点、楽しかった点、苦労した点など

シミュレーション自体はシンプルなのですが、PRS手法間での差異が予想以上に大きく大変驚きました。シミュレーションの実装は単純な一方で、研究テーマが社会的・倫理的な内容を含むため、論文作成は慎重に行いました。基礎遺伝学・臨床遺伝学・産婦人科・小児科・生命倫理の専門家の先生方にご参画・ご指導いただき、社会への提言を行うComment論文という形にまとめました。生命倫理に関する部分では語句の与える印象に特に自覚的である必要がある等、もともと専門外の分野についても本研究を通じて大変勉強させていただきました。この場を借りて深く感謝申し上げます。

研究室紹介

東京大学大学院医学系研究科・遺伝情報学教室では、最先端のゲノム科学と情報科学を融合し、ヒトの疾患や形質の遺伝的背景を解明する研究を推進しています。ゲノム解析に加えて、シングルセルRNAシークエンスなどの新しいオミクス技術を積極的に活用し、複雑な疾患メカニズムの全体像に迫ることを目指しています。岡田随象教授のもと、メンバー同士の活発な議論や協力を通じてメンバー一人ひとりが主体的に研究に取り組み、自由で刺激的な研究活動に邁進しています。医学・生物学と情報解析が交差する分野で、データサイエンスの力で医学の未来を切り拓く研究をしています。

当教室主催の遺伝統計学・夏の学校の写真。毎年100人以上が参加しています。

後列右から3人目が岡田随象教授、左隣が筆者