日本人原発解放隅角緑内障の遺伝的リスク層別化

日本人原発解放隅角緑内障の遺伝的リスク層別化

秋山 雅人

九州大学大学院医学研究院眼病態イメージング講座・准教授

Genetic Risk Stratification of Primary Open-Angle Glaucoma in Japanese Individuals

Masato Akiyama et al.

Ophthalmology 131: 1271-1280, 2024

論文のハイライト

日本における視覚障害の原因で最も多いのは緑内障である。緑内障では、見える範囲(視野)が狭くなり、初期には自覚症状なく経過するが、進行すると視力が低下し日常生活にも影響を生じる。緑内障によって障害された視野は現在の医学でも元に戻すことができず、治療の主体は視野障害進行の抑制を目指すものである。このため、緑内障による視覚障害を減らすためには早期発見が重要である。臨床表現型によりいくつかの病型に分類されるが、全ての緑内障の病型は遺伝要因も発症に関与する多因子疾患である。緑内障には眼科検査以外のバイオマーカーはないが、遺伝情報から発症リスクを正確に予測できれば、高リスクの者に定期受診を推奨するなどの介入を行うことで早期発見に繋げられる可能性がある。

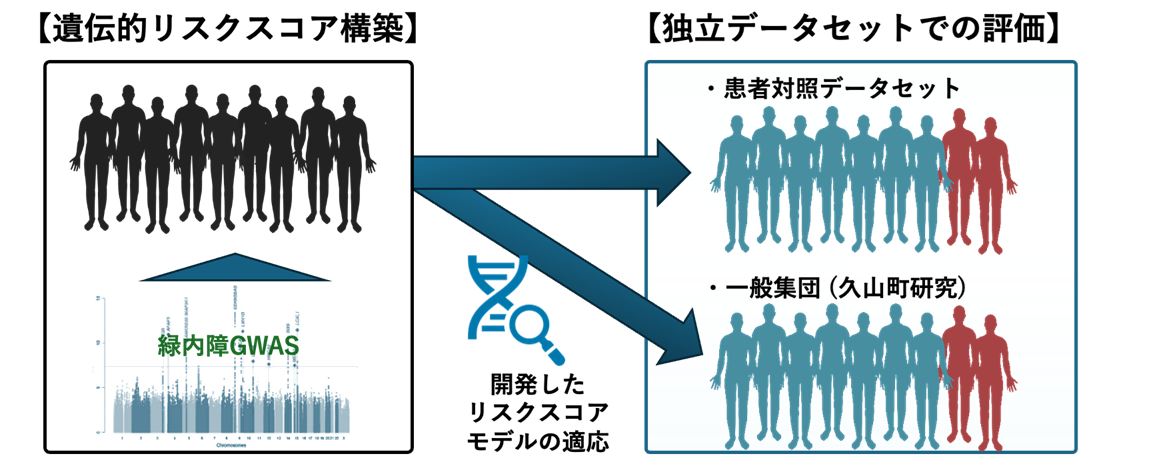

緑内障で最も頻度が高い病型である開放隅角緑内障でも、遺伝要因の関与が知られており、これまでに筆者を含む共同研究グループは日本国内のゲノムワイド関連解析 (Genome-wide association study; GWAS)を実施し、国際コンソーシアムとも連携し遺伝要因の解明に向けたゲノム解析を実施してきた。今回の研究では、GWASの結果を活用することで遺伝的リスクがどの程度推定できるかを明らかにすることを目指した。

本研究では、日本人に最適な遺伝的リスクスコア (Genetic risk score; GRS)の計算について検討を行い、2つの疾患対照データセットを用いて判別能を評価した後、一般住民における発症への影響についても検証した。まず、ポリジェニックリスクスコア (PRS)の計算をPruning and thresholding法を用いて24条件について遺伝的リスク推定を行うとともに、研究時点で最大規模であった国際コンソーシアムによるGWASで有意水準を満たした127の遺伝的変異のうち自データで評価可能な98変異から遺伝的リスクを推定するGRSについても計算を行い、疾患対照データセットを用いて判別能の評価を実施した。この結果、98変異を用いて計算したGRSが最も高い判別能を示し (ROC曲線下面積:0.65)、独立したもう一つの疾患対照データセットにおいても同等の判別能が確認された(ROC曲線下面積:0.64)。さらに、それぞれのデータセットにおいてGRSの下位10%と上位10%の患者割合を比較したところ、いずれも患者割合は有意に上位10%で高かった (オッズ比: 6.15, 5.81)。

次に、久山町研究の健診結果を用いて一般住民に及ぼす影響を調査した。今回構築したGRSの判別能は疾患対照データセットよりも低かったが (ROC曲線下面積:0.56)、GRSに基づき5分位に層別化したところ、緑内障を発症した患者の割合は下位20%の9.2%に比べ上位20%では5.0%と高かった。さらに、一般住民における眼科的検査結果に及ぼす影響を調査したところ、GRSが高いと眼圧が高く緑内障の中間形質である視神経乳頭陥凹比が大きいことが明らかになった。検査値との関連は、緑内障患者を除外した後も確認され、未発症の眼の状態にも緑内障のGRSが影響している可能性が考えられた。

患者対照群と一般集団での判別能の違いの原因としては、緑内障や中間形質の遺伝的リスクが高い者の発症年齢が若いことや外科的手術を受ける割合が多いことが報告されており、今回の研究で評価を行った疾患対照データセットは大学病院を中心に患者サンプルが収集されていることから患者背景の違いが識別能に影響した可能性が示唆された。

工夫した点、楽しかった点、苦労した点など

緑内障は有病率が高い疾患であり、眼科的な評価が行われていなければ、対照群の中にも多く緑内障患者が含まれることが想定され、疾患の有無に対する判別能が低く見積もられる可能性がありました。今回の研究では、ゲノム解析の推進を目的に日本眼科学会が収集した対照群を用いており、眼科で検査が行われ緑内障を有さないことが確認できたサンプルを解析に用いることができました。このことは研究の質を高めることにつながったと思います。対照群の収集は、(病気を持たない人が受診することが稀な)大学病院では容易ではありませんが、学会が中心となり多施設の協力によりこの取り組みが実現しました。

研究室紹介

筆者は、横浜の理化学研究所でゲノム研究について学んだ後、2019年より九州大学に戻り眼科診療と並行して現在もゲノム研究活動を続けています。今回の研究成果は、九州大学に戻ってから開始したものですが、眼科研究室としては九州大学の眼科スタッフとともに患者や対照群のサンプル収集と管理を行い、解析は久山町研究の先生や東北メガバンクの先生と共同で行いました。また、本研究は、日本眼科学会遺伝子研究班や日本緑内障学会の緑内障関連遺伝子研究班といった眼科系学会との連携のもと行うことができました(筆者はどちらの研究班にも委員として参加しています)。また、臨床系の研究室では珍しいと思うのですが、研究室で解析サーバーを保有しています(写真:筆者とサーバー)。